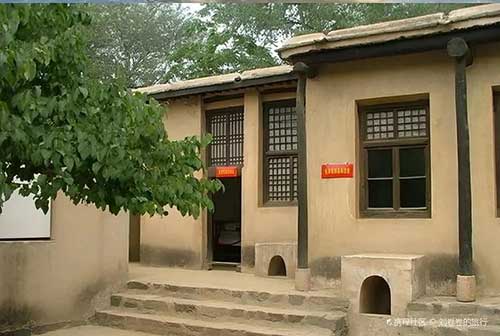

西柏坡的红砖墙,风一吹,沙沙作响。那不是风,是七十四年前一支队伍的心跳。今天,站在这心跳旁边,企业党支部的成员们,忽然发现:所谓“进京赶考”,并非口号,而是一张尚未交卷的考卷——题目叫“现代管理”。

一、赶考,不是赶路,是赶“心”

“赶考”二字,重音在“考”,不在“赶”。

当年,一支队伍离开山村,脚下没有红毯,心里却铺着一张更大的试卷:如何把一个农业国的方向盘,扳进工业时代的轨道?

企业亦然。市场不是战场,是考场;对手不是敌人,是考官。党支部成员若只把战略写在PPT里,不写在心坎上,再亮的激光笔也照不见未来的坑。西柏坡的煤油灯告诉我们:真正的KPI,是心跳频率与时代频率的共振。

二、破题,从“两个务必”到“两个必须”

“务必保持谦虚谨慎,务必保持艰苦奋斗。”

这十四字,语文老师划了双重波浪线。翻译成管理语法,即:

必须让决策层保持“饥饿感”,必须让执行层保持“分寸感”。

饥饿感,不是裁员,而是裁“脂肪”——裁掉流程里的赘肉;分寸感,不是低调,而是低“调门”——降低嗓门,提高调性。西柏坡的饭堂只有两菜一汤,却养出了最敢拍板的头脑;现代企业的食堂有八个窗口,却常常养出一群“选择困难症”。差别不在饭菜,而在“务必”二字是否被写进制度,而非海报。

三、立论,把“山头”拆成“模块”

有人把“进京”误读为“攻顶”。

其实,真正的登顶是“拆顶”——把一座座山头拆成可复用的模块。西柏坡时期,指挥系统被切成“前委—军委—中央”三级模块,每个模块都能独立运行,又能瞬间拼接。今天的企业,把事业部做成“山大王”,一打仗就互相抢子弹。党支部若能用“模块”替代“山头”,把权力拆成乐高,而不是砌成碉堡,市场一变,组织就能像拼图一样重新咬合,而不是像冰山一样断裂。

四、论证,让“回声”先于“掌声”

七十四年前,村口的老槐树下,电报员敲出最后一封“回声”:敌军动向已确认。

没有鲜花,没有弹幕,只有回声。回声,是决策的预习,是风险的预演。企业开会,常把“掌声”设为默认音效,却把“回声”静音。党支部成员若能在决策前,先让不同意见发出回声,再让市场给掌声,就能把“黑天鹅”关进制度的笼子。西柏坡的回声室,其实是一间空瓦房,却装得下整个战局的噪音;现代企业的会议室,装了全景声,却常常装不下一句刺耳的真话。

五、收束,把“赶考”写成“改考”

交卷那一刻,不是终点,是改卷的开始。

党中央进京后,第一份“改考”动作是整风:把已经答对的题,再擦一遍,防止骄傲写错别字。企业往往只爱“交卷”:发布会、敲钟、合影,却不爱“改卷”:复盘、纠偏、迭代。党支部成员若能建立“二次阅卷”机制——每完成一个项目,先由内部巡视组打叉,再由外部客户打分,最后由时间老人打草稿——就能把一次性的胜利,改写成可持续的胜率。

六、余味,试卷没有最后一题

西柏坡的夜,黑得像一张未裁的宣纸。

有人以为,进京那刻,笔已搁下;其实,笔从未搁下,只是换了一只更大的笔。市场卷面不停刷新,管理试题不断追加。党支部成员走出基地时,不必带走一抔土,只需带走一个动作:把“考”字写进行动方案,把“赶”字写进心跳节奏。如此,无论下一个考点在科创板,还是在纳斯达克,都能听见七十四年前那支笔的沙沙声——

那不是历史,是未来的回声。