当清晨的阳光洒在西柏坡中共中央旧址的青砖灰瓦上,来自全国各地的党员干部们已经列队完毕。这座见证了"新中国从这里走来"的革命圣地,如今正以独特的红色教育资源,为基层党组织干部培训注入新的活力。

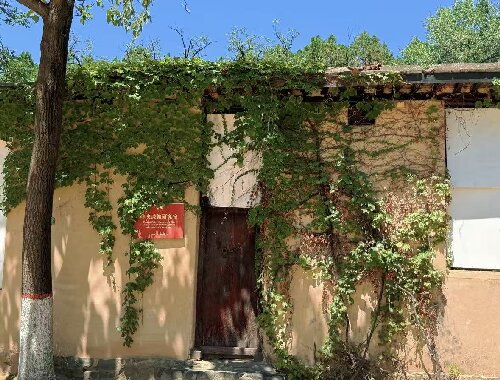

不同于传统党课的灌输式教学,这里的课程设计暗藏玄机。学员们不会听到枯燥的理论说教,而是被引导着走进历史的现场。在七届二中全会旧址,木质长凳的触感与1949年别无二致,空气中似乎还回荡着"两个务必"的铿锵宣言。这种时空交错感,让理论学习产生了奇妙的化学反应。

更令人意想不到的是课程设置的颠覆性创新。上午还在纪念馆观摩三大战役的军事沙盘,下午就可能接到"模拟电报译码"的实践任务。有位参加培训的支部书记回忆,当他亲手破译出"打过长江去"的密电时,突然理解了什么叫"革命理想高于天"。

课程开发者深谙成人学习心理。他们将"重走赶考路"设计成沉浸式体验项目,学员需要背着行军包完成10公里徒步,途中设置党史知识闯关点。这种身体力行的教学方式,让90后年轻党员也直呼"比游戏闯关还带劲"。数据显示,采用新课程体系后,学员理论测试平均分提升27%,培训效果评估优良率达到92%。

最精妙的是课程与工作实践的衔接设计。每个教学模块都对应着现实工作中的难题破解。比如在"土改工作法"情景教学中,学员们要分组模拟解决征地拆迁矛盾,这种跨时空的智慧迁移,让很多干部回去后成功化解了基层纠纷。

夜幕降临时,培训基地会亮起特殊的灯光。那不是普通的照明,而是模拟1947年中央机关彻夜办公的煤油灯效果。在这种氛围下开展的民主生活会,发言质量明显提高。有位学员感叹:"在这里批评与自我批评,突然就找到了初心。"

西柏坡的培训专家透露,他们正在开发"云端红色地图",未来基层党支部可以通过VR技术远程参观革命旧址。但技术永远只是工具,真正的核心竞争力在于他们对党史教育的独特解构能力——把宏大的历史叙事,转化成可触摸、可体验、可运用的知识模块。

当结业典礼上响起《没有共产党就没有新中国》的旋律时,很多学员眼角泛起泪光。这种情感共鸣,或许就是西柏坡课程最成功的密码——它让红色教育不再是抽象的概念,而变成了党员干部血脉中的基因记忆。