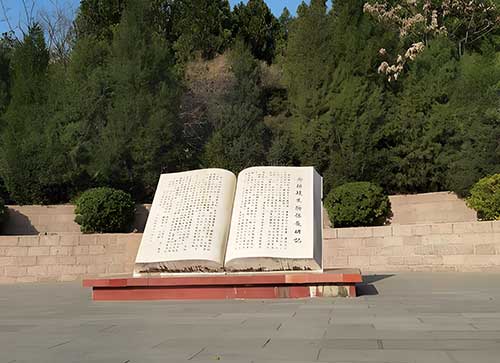

西柏坡红色基因赋能乡村振兴:土地改革启示下的权益保障新路径

在河北省平山县西柏坡村,一场改变中国农村命运的土地改革运动,不仅奠定了革命胜利的基础,更留下了宝贵的历史经验。如今,这片红色热土正以“权益保障”为核心,探索乡村振兴的创新实践。本文结合西柏坡土地改革的历史逻辑,解析其对当下乡村振兴的启示,提出权益保障的多维路径,为乡村治理提供可复制的解决方案。

1947年《中国土地法大纲》的颁布,标志着中国农村从封建土地制度向农民土地所有制的转变。这一改革的核心是“保障农民权益”,通过平分土地、惩治恶霸、整党整风等举措,实现了政治、经济与社会的全面重构。西柏坡的历史经验表明,权益保障是激发农民积极性、凝聚乡村治理合力的关键。当前乡村振兴中,土地流转、产权确认、利益分配等问题,仍需以“保障农民权益”为出发点,延续土地改革的底层逻辑。

法治是乡村振兴的“定盘星”。西柏坡时期通过整党运动强化基层党组织,如今需进一步完善乡村法治体系。参考《乡村振兴促进法》及各地实践,如江苏省通过全域土地综合整治建立制度机制,陕西省柞水县以公益诉讼推动公厕管护与就业结合,法治建设需聚焦“三方面”:

强化法律普及:通过“法律进乡村”活动、新媒体普法,提升农民法律意识;

完善权益保护机制:借鉴“检察公益诉讼”模式,解决农村公厕管理、农膜污染等民生问题;

规范基层治理:建立“乡村法律明白人”队伍,如福建省浦城县的实践,提升纠纷调解能力。

土地改革赋予农民土地权,如今需通过产业振兴实现权益增值。西柏坡可依托红色教育基地,探索“红色+绿色”融合路径:

盘活土地资源:如江苏省通过跨乡镇土地整治,推动农用地集中连片,发展特色农业;

创新金融支持:中国人寿寿险公司开发乡村振兴保险产品,2024年累计开发21款产品,为农户提供风险保障;

利益共享机制:参考四季沐歌“温暖校园”工程,通过公益项目带动乡村教育与产业协同发展。

土地改革不仅改变物质条件,更重塑了农民的主体意识。乡村振兴需延续这一精神内核,通过文化振兴强化权益保障的社会认同:

红色教育赋能:西柏坡可打造“土地改革历史体验馆”,将权益保障教育融入研学旅游;

非遗与产业结合:如浙江省青田县通过保护稻鱼共生系统,既传承文化又提升农民收入;

数字技术助力:搭建“法农直通车”平台,实现法律咨询、纠纷调解线上化,降低维权成本。

人工智能、大数据等技术为权益保障注入新动力。例如:

智慧农业:阳光财险运用无人机查勘技术,提升农业保险理赔效率;

数据共享平台:如辽宁省搭建农业、国土数据平台,实现土地流转、产权交易透明化;

公益诉讼模型:重庆市检察机关通过大数据锁定农村老人信息侵权风险,推动精准治理。

西柏坡的土地改革启示我们,乡村振兴的核心在于保障农民权益。通过法治建设、经济赋能、文化传承与科技支撑,可构建“权益保障-产业振兴-共同富裕”的良性循环。唯有将历史经验与现代实践深度融合,方能书写乡村振兴的崭新篇章。