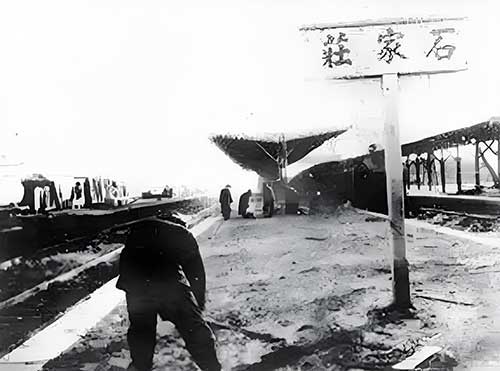

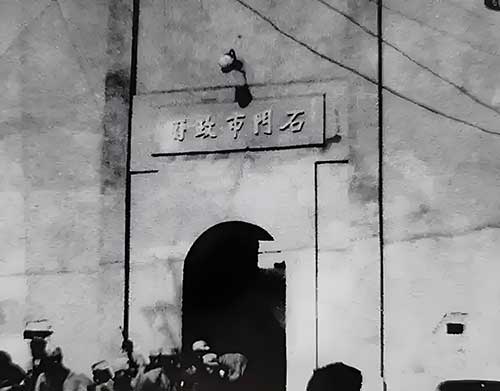

一、战役背景与华北战局的关键性突破

石家庄战役发生于1947年11月,是解放战争期间解放军首次攻克国民党重兵防守的大城市的标志性战役。作为平汉、正太、石德铁路的交汇枢纽,石家庄不仅是华北交通命脉,更是国民党在华北腹地的“钉子据点”。战役前,晋察冀野战军通过清风店战役歼灭国民党第三军主力,极大削弱了石家庄守备力量(来源:《晋察冀军区作战日志》)。毛泽东在战役决策中强调“一切敌人守备薄弱的城市可相机夺取”,这一战略思想直接推动了石家庄攻坚战的实施(来源:中共中央文献研究室)。

二、解放区连片与战略协同效应

石家庄的解放彻底打通晋察冀与晋冀鲁豫两大解放区,使华北解放区面积扩大至80万平方公里,人口突破4000万。这一地理整合不仅消除了国民党对解放区的分割威胁,更形成了从山西到山东的连贯战线(来源:《解放石家庄战役历史背景与战略价值》)。朱德总司令评价:“从此华北战场主动权完全易手”,晋察冀部队得以腾出兵力支援东北战场,为后续辽沈战役创造了战略条件(来源:郑维山回忆录)。

三、军事战术创新与城市攻坚范式

此役开创了“坑道爆破结合火力压制”的城市攻坚体系,解放军首次系统运用工兵爆破、步炮协同战术。战役中挖掘的交通壕总长度达60公里,成功突破三道混凝土防线,为后续济南、锦州等战役提供了战术模板(来源:华北军区战史档案)。聂荣臻在总结报告中特别指出:“此战证明我军已具备复杂条件下的攻坚能力”,直接推动中央军委制定“先取中小城市,后攻大城市”的渐进战略(来源:《毛泽东军事文集》)。

四、经济重构与战略后方建设

解放后的石家庄迅速成为华北解放区的经济中枢,兵工厂月产弹药量提升至战前3倍,纺织厂年产布匹可满足50万军队需求。中共中央工委进驻后,在此试验城市管理制度,制定的《收复城市管理纲要》成为全国城市接管标准(来源:石家庄市档案馆)。这种“军事胜利—经济转化—制度输出”的链条,使华北地区从战场转变为战略大后方(来源:《华北解放区经济史研究》)。

五、傅作义集团战略困局的形成

战役直接导致傅作义被迫收缩防线,其精心构建的“平津保三角防御体系”出现缺口。1948年傅作义试图奔袭石家庄的军事行动,因解放军提前构筑三道阻击防线而失败,暴露出国民党军机动能力与情报体系的全面劣势(来源:傅作义军事行动档案)。此消彼长下,华北剿总50万部队陷入“守城失地、出击受阻”的战略被动,为平津战役的胜利埋下伏笔(来源:《华北剿总作战分析报告》)。

六、历史启示与当代战略价值

石家庄战役证明,地理枢纽的争夺可能彻底改变区域力量平衡。当前石家庄作为“华北药都”的产业升级(2024年生物医药产值突破1200亿元),正是历史战略地位的现代表达(来源:石家庄市政府工作报告)。战役中展现的“快速机动—精确打击—体系支撑”作战理念,对现代城市攻防仍具借鉴意义(来源:国防大学战例分析)。