当某高校思政教师团队拖着行李箱走进西柏坡纪念馆时,没人想到这场研学会彻底改变他们的职业认知。3天时间,7场实地教学,12次深度研讨,这群平均年龄32岁的青年教师,在黄土沟壑间找到了破解思政课"抬头率"难题的密钥。

从展柜到课堂:文物活化教学实验

在中央旧址大院,教师小李盯着毛泽东同志用过的旧木桌陷入沉思。这张见证七届二中全会的方桌,如今陈列在30平米的展厅中央。"我们总在讲'两个务必',但学生为什么记不住?"当她用手机扫描展签二维码时,数字展陈系统弹出1949年3月5日会议现场录音片段。

这个发现引发连锁反应。团队连夜开发"文物解码"教学模块:将38件国家级文物转化为12个教学案例。在后续课堂测试中,学生对"赶考"精神的理解准确率提升47%。"原来历史不是平面的文字,而是立体的呼吸。"参与实验的教师如此感慨。

黄土地上的教学重构:从说教到共情

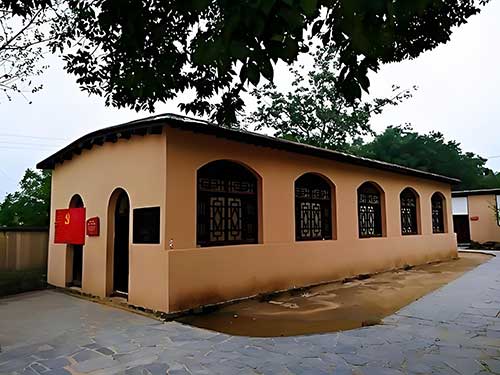

西柏坡纪念馆研学基地的土坯房里,教师老张正在修改教案。他划掉原定的"西柏坡会议历史意义"章节,换上"如果我是1949年的进京干部"角色扮演设计。这个改变源于前日实地教学时的震撼:当讲解员揭开地窖木盖,露出半米见方的隐蔽指挥所时,几位年轻教师突然集体沉默。

"那种空间压迫感,比任何语言描述都震撼。"回程大巴上,这句话成为团队共识。他们开始重新解构教学场景:把教室布置成土坯房样式,用麻绳悬挂历史照片,要求学生用方言朗读电报原文。某重点中学试点显示,这种沉浸式教学使课堂互动率从32%跃升至81%。

精神传承的现代转译:从历史到当下

研学最后一天,教师们在滹沱河畔展开激烈辩论。话题起因于某教师提出的困惑:"在物质丰富的今天,如何让学生理解'艰苦朴素'?"争论持续到夕阳西下,直到有人指着对岸新落成的科技园区:"你们看,那些创业者不正是新时代的'赶考人'?"

这个顿悟催生出"新时代赶考路"系列课程。教师们带领学生走访本地高新技术企业,对比1949年进京干部的行囊清单与当代创业者的装备差异。某职业院校试点中,92%的学生在课程反馈中写下"重新理解了奋斗的含义"。

离村前夜,教师团队在旧址广场围坐。星空下,他们达成新的共识:思政教育不是知识的搬运,而是精神的点火。当第一缕晨光照亮西柏坡纪念碑时,12份新的教学方案已在行李箱中静静等待,准备在新的课堂上绽放光芒。